新疆褐牛是以新疆当地黄牛为母本,先后引进原苏联阿拉塔乌牛和科斯特罗姆牛,德国和奥地利的瑞士褐牛、土褐牛,经选种育成的适合我国西部山区放牧条件下耐粗饲、耐高寒的牛品种。其种群包括原伊犁地区的“伊犁牛”、塔城地区的“塔城牛”及疆内其它地区的褐牛。 曾统称为“新疆草原兼用牛”,后于1979 年全疆养牛工作会议上统一名称为“新疆褐牛”。下面具体来了解一下:

品种形成史

新疆褐牛是于1935~1936年以从前苏联引进的数批阿拉托乌牛和少量科斯特罗姆牛为父本,以当地哈萨克牛为母本杂交选育而成。新疆褐牛有计划、大量地杂交改良和育种工作则是从新中国成立后开始的。新疆解放后,于1951~1956年成立了国营种畜场,建立了人工授精配种站,在伊犁、塔城、阿尔泰、石河子、昌吉、乌鲁木齐、阿克苏等褐牛较为集中的地区进行了大规模的杂交改良。到1958年,全自治区已广泛开展了新疆褐牛的育种和改良工作,塔城地区、乌鲁木齐等重点地区和种畜场都制定了育种方案。1979~1983年间,又从西德和奥地利引进了三批瑞士褐牛用于纯种繁育和杂交改良。1979年以来,先后制定了新疆褐牛鉴定标准、育种计划、品种归属办法,同时成立了育种协作组,有力推动了品种改良和品种的形成。但由于地域分布不同,曾被称为伊犁牛、塔城牛和其他地区的褐牛。为了统一名称,这些牛曾经也被称为新疆草原兼用牛。1983年国家农业部颁布了新疆褐牛品种标准,批准该新品种通过验收。

外貌特征

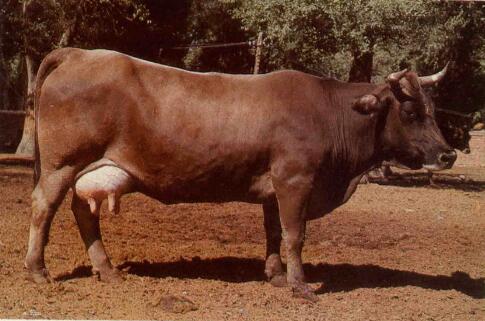

新疆褐牛属乳肉兼用型,体格中等大,体质结实,被毛、皮肤为褐色,色深浅不一。头顶、角基部为灰白或黄白色,多数有灰白或黄白色的口轮和宽窄不一的背线。角尖、眼睑、鼻镜、尾尖、蹄均呈深褐色。各部位发育匀称,头长短适中,额较宽,稍凹,头顶枕骨脊凸出,角大小适中,较细致,向侧前上方弯曲呈半椭圆形,角尖稍直。颈长短适中稍宽厚,颈垂较明显。鬐甲宽圆,背腰平直较宽,胸宽深,腹中等大,尻长宽适中,有部分稍斜尖,十字部稍高,臀部肌肉较丰满。乳房发育中等大,乳头长短粗细适中,四肢健壮,肢势端正,蹄固坚实。

产乳性能

新疆褐牛在伊犁、塔城牧区草原全年放牧饲养,产乳量受天然草场水草条件的影响,挤乳期多集中在 5~9 月青草季节。挤乳期的长短也与产犊月份有关,牧区一般按挤乳 150 d计算产乳量,城郊奶牛场以 305 d计算产乳量。牧区育种场在常年补饲的情况下,最高日产乳量有高达 30 kg的,如母牛第3胎 305 d产乳 5 162kg。在城郊育种场全年舍饲情况下,母牛第1胎 268 d产乳 5 212 kg。

产肉性能

伊犁新源县 2010年 9 月 11 日~ 2011 年 9月 20 日测定1.5岁阉牛 7 头,中等肥度经 70 d舍饲育肥,始重平均 205.3 kg,末重平均 278.3 kg,平均每头增重 73.0 kg,日增重 1 043 g,平均屠宰率 52.5% ,净肉率 41.8% ,骨肉比 1:3.80。

繁殖性能

新疆褐牛在放牧条件下,6 月龄左右有性行为。母牛在2岁、体重达 250 kg时初配,公牛在1.5~2岁、体重达 330 kg以上时初配。母牛发情周期 21.4 d(16~31.5)d,发情持续期 1 ~2.5 d。据统计,公犊257 头平均妊娠期为 286.5 d(261~299)d,母犊274 头平均妊娠期为 285 d(273~298 d)。配种方法因目前条件不一,冻精、常温人工授精、自然配种并用。一般在 5~9 月配种旺期多采用人工授精,其他期间多采用自然交配。